健康一番!!ヘルシーワンショッピング健康管理士および店長の齋藤です。

このブログでは読者の皆さまのお役に立てる健康情報を厳選チェックしてお届けしております。

先日、アルツハイマー病患者の脳内から、歯周病の原因菌の一種であるポルフィロモナス・ジンジバリス菌の成分が検出されたことから、歯周病とアルツハイマー型認知症との関連が世界的に注目を集めているというニュースを読みました。

歯周病菌は、アルツハイマー型認知症だけでなく動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、自己免疫疾患、関節リューマチ、糖尿病らの全身疾患と密接に関係があると言われています。

また、意外な疾患として、歯周病が誤嚥性肺炎や出産にも悪影響を与えると歯科専門家が警告をしています。

そこで、今回は全身疾患の原因となる歯周病菌や口内細菌について説明したいと思います。

目次

歯周病は、歯周病菌による感染症

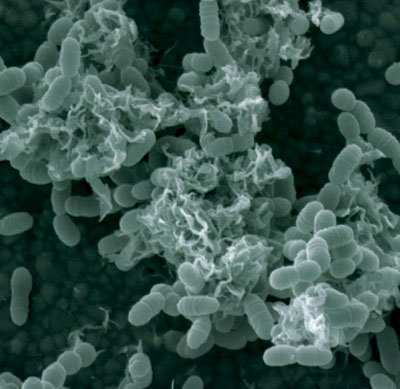

歯周病は、食べかすや歯垢(プラーク)にすみつく歯周病菌による感染症です。

歯周組織が、歯垢に含まれている細菌に感染し、歯肉が腫れたり、出血したり、最後には歯が抜けてしまうです。

日本人が歯を失うもっとも大きな原因が、歯周病です。

実際には、成人の約80%が歯周病にかかっていると言われています。

口の中は、腸内と同じで数多くの口内細菌が存在しています。

簡単に言ってしまえば、歯垢=細菌のかたまりです。

口内細菌の中では、ミュータンス菌というこのが有名です。

一般に、ミュータンス菌=虫歯菌として知られています。

子供のころにこのミュータンス菌が少ないと、成人になっても虫歯になり難いことがわかっています。

さらに問題となるのが、ポルフィロモナス・ジンジバリス菌という口内細菌です。

ジンジバリス菌は、前述のアルツハイマー型認知症患者から検出された口内細菌の一つです。

この菌の出す酵素が、歯と歯肉の間に深い歯周ポケットをつくり、その隙間で増えて歯周病を進行させていきます。

歯周病は、口内細菌と免疫細菌との戦い!

参考:日本細菌学会

口腔には、約600種といった腸内フローラに匹敵するほど多種類の常在細菌が生息しています。

口腔内という狭い場所にいるため細菌の密度としては腸内環境を上回ります。

口腔の感染症の多くは、口腔内常在菌が原因にはなりますが、個々の細菌は大腸菌などと比較して、病原性が弱く一般にはおとなしい細菌が殆どです。

健康な人であれば、口内にある粘膜免疫という免疫の働きにより、口腔内のバランスが保たれているので問題はありません。

ですから、免疫力が充実している時には、きちんと口内ケアしておけば、口内細菌を恐れる必要はありません。

しかし、免疫力が下がったり、歯垢の量が多い状態が続くと、歯周組織は徐々に破壊されていきます。

歯周病菌は、腫れた歯肉から容易に血管内に侵入し、血液を通して全身を回ります。

歯垢には、歯周病菌であるジンジバリス菌やミュータンス菌だけでなく、カンジダ菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、肺炎桿菌など、さまざまな病気のもとになる菌も多く含まれていていることがわかっています。

歯垢1gあたり約600種類、1,000億個以上の細菌が存在すると言われています。

歯周病は、口内細菌と免疫の戦いです。

免疫力が一定でも、細菌の量が増えすぎたりする場合や、免疫力の低下とともに細菌が一気に増殖してしまうことがあります。

体を守る力を高める乳酸菌が1兆個

乳酸菌サプリメント「メガサンA150」

誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くは歯周病菌?

【誤嚥性肺炎のメカニズム】

誤嚥性肺炎とは、食べ物や異物を誤って気管や肺に飲み込んでしまうことで細菌が唾液や胃液と一緒に肺に流れ込んでしまい、細菌が繁殖して炎症が起きる病気です。

誤嚥とは、本来食道に入るべき食べ物や飲み物が気管に入ってしまうことです。

肺や気管は、咳をすることで異物が入らないように守ることができます。

しかし、吐き出す力が低下している高齢者などは、気管に入ったものを上手く出すことがでず肺に留まり、細菌などが繁殖してしまうのです。

その結果、免疫力の衰えた高齢者では誤嚥性肺炎を発症してしまいます。

特に、飲み込む力=嚥下機能が低下した脳血管障害のある高齢者に多くみられます。

誤嚥性肺炎から見つかる細菌は、歯周病原性細菌を中心とした口腔細菌です。

つまり、誤嚥性肺炎の予防には、口内環境改善と歯周病予防が重要になってきます。

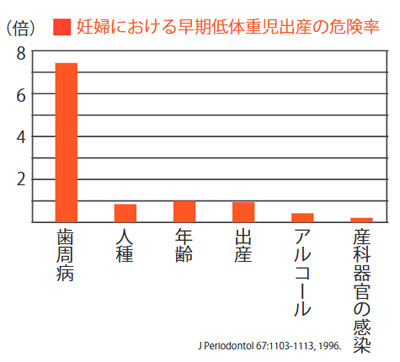

歯周病が出産にも影響?低体重児や早産の危険度が高まる

画像参照:NPO法人日本臨床歯周病学会

妊娠している妊婦さんが歯周病に罹っている場合、低体重児および早産の危険度が高くなることが指摘されています。

歯周病細菌が血中に入り、胎盤を通して胎児の成長にも影響を与えることになります。

ここでも問題になるのが、ポルフィロモナス・ジンジバリス菌です。

専門家の医師によると、歯周病菌の原因となるジンジバリス菌が、歯茎の血管から体内に入り子宮内に達すると免疫細胞が過剰に反応し、子宮を収縮させるホルモンが急激に増えることから、早産を招く恐れが高まると指摘しています。

妊婦における早期低体重児出産の危険率は、健康な妊婦さんに比べると実に7倍にものぼるといわれています。

グラフからもわかるように、タバコやアルコール、高齢出産などよりもはるかに高い数字なのです。

つわりが苦しい妊婦さんも多いとは思いますが、生まれてくる元気な赤ちゃんのためにも口内ケアをしっかり行い、歯周病を予防することが大切になります。

乳酸菌が、歯周病や虫歯の予防にも役立つ!

歯磨きと歯垢を除去することが歯周病予防にはもちろん重要ですが、乳酸菌もまた歯周病の予防に役立つことがわかってきました。

その理由は、乳酸菌がジンジバリス菌などの歯周病菌の繁殖を防ぐからです。

さらに細菌が出す酸素の働きも、抑える効果が期待出来ます。

歯茎からの出血や腫れの改善にも役立ちます。

実際に、乳酸菌をどう利用するかといえばとても簡単です!

歯磨きのあと乳酸菌を口に含んだり、なめたりする方法です。

乳酸菌は、腸内で善玉菌の栄養ととなり、腸内環境を整えることで体を守る力を高める働きをもっていることは周知の事実です。

確かに、口内も腸内も数多くの細菌がいるという点でも、善玉菌の活躍を助けて、悪玉菌の増加を防ぐという点で共通しています。

乳酸菌は、腸内だけでなく口内環境も改善してくれます!!

私がやっている口内ケアをご紹介すると、歯磨きしたあと、水で濡らした指に乳酸菌をちょっとつけて、歯と歯茎の間をマッサージするように磨きます。

そして口をゆすがず、お水で飲み込む感じです。

口内環境も腸内環境もばっちり良くなりますよね。

それでは、今日も腸元気で健康的な日をお過ごしくだいませ!

体を守る力を高める乳酸菌でお口も元気

乳酸菌サプリメント「メガサンA150」♪