健康一番!!ヘルシーワンショッピング店長の齋藤です。

このブログでは読者の皆さまのお役に立てる健康情報を厳選チェックしてお届けしております。

最近、糖質制限という言葉をよく耳にします。

日々の食事の中で、糖質の摂取を制限しコントロールする食事方法です。

かくいう私も、糖質制限の第一人者である京都高雄病院の江部康二先生のセミナーなどに参加して、プチ糖質制限を実践している一人です。

(※プチ糖質制限=夕食だけ、糖質をとらないようにすること)

ではなぜ、糖質はたくさん摂取してはいけないのでしょうか?

腸内環境とも関係がある糖質や血糖値についてお話したいと思います。

目次

「糖質」ってそもそも何?

昨今、「糖質ゼロ」という商品が多くみられるようになりました。

飲みものなどは特に目にしますよね。

「糖質ゼロ」、「糖類ゼロ」、「糖質オフ」、「カロリーオフ」などのラベルやパッケージの商品がたくさん販売されています。

では、糖質ってそもそもいったい何でしょうか?

糖質=炭水化物と使うことが多いようですが、実際は、炭水化物から食物繊維を除いたものが「糖質」になります。

炭水化物に、タンパク質、脂質を加えたものが三大栄養素ですよね。

じつは「糖質」にもいろいろな種類があります。

【糖質の種類】

・単糖類(ブドウ糖、果糖、ガラクトースなど)

・二糖類(砂糖、乳糖、麦芽糖など)

・多糖類(デン粉、グリコーゲン、デキストリンなど)

・糖アルコール(エリスリトール、キシリトールなど)

・合成甘味料(アスパルテーム、アセスルファムKなど)

インスリンは体の中の細胞にブドウ糖を届ける役割

糖質は、口から入って、胃を通り、小腸から吸収されるとブドウ糖となり肝臓に送られます。

肝臓ではインスリンの働きにより、約50%をグリコーゲンに変換し蓄積することが出来ます。

そして、残り約50%のブドウ糖は血液中に放出され全身を巡ることになります。

インスリンは、体の中で唯一血糖値を下げるホルモンで、膵臓(すいぞう)のランゲルハンス島という組織のβ細胞でつくられています。

インスリンは、常に膵臓から出ている基礎分泌と、糖質を取った場合に追加で出る追加分泌があります。

食べ物を食べて、血糖値が上がると、膵臓がすぐにインスリンを分泌します。

血糖値とは血液中のブドウ糖の濃度のことを言います。

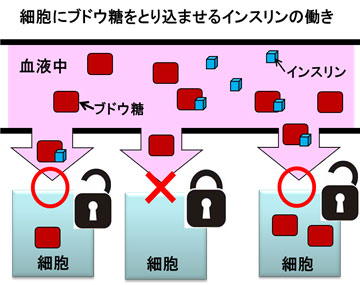

体の中の各組織や細胞では血液中のブドウ糖を取り込みエネルギー源となるとしています。

そのため、細胞膜にはブドウ糖を取り込むための専用口(レセプター)があり、通常は不要なもの侵入しないように鍵がかかった状態です。

インスリンは、その取り込み口のカギをもっています。

細胞へ、ブドウ糖を運ぶ役割(受容体)をインスリンが担っているのです。

人生は腸で決まる!腸が元気で体も元気

体を守る力を高める乳酸菌メガサンA150

「糖質」をなぜとり過ぎてはいけないのか?

では、なぜ「糖質」をとり過ぎてはいけないのでしょうか?

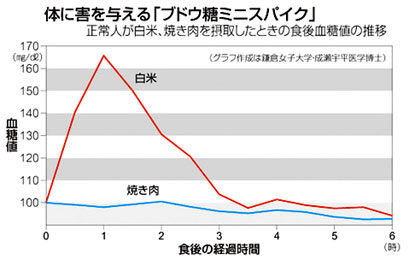

簡単にいうと、先程の三大栄養素のうち炭水化物(糖質)のみが血糖値を上昇させるからです。

血糖値の上昇は、脂肪の増加につながります。

食べ物に含まれる糖質は、消化、吸収される間に100%血糖に変化します。

食後、血糖値が大幅に上昇するのはそのためです。

すると、血糖値の大幅に上昇を下げようとして、インスリンが大量に追加分泌されて、血糖値を下げようとします。

追加分泌は、基礎分泌の数倍から数十倍もインスリンが出ると言わています。

全身の細胞や筋肉で消費されわけですが、余ってしまったブドウ糖は、インスリンによって中性脂肪に変えられて脂肪組織として蓄えられてしまいます。

特に、インスリンが大量に分泌されると、中性脂肪の脂肪細胞の取り込みが促進されます。

糖質過剰摂取>インスリン大量分泌>ブドウ糖余る>中性脂肪の取り込み促進

なので、糖質を摂り過ぎることが脂肪細胞を増やすことになり、肥満の原因にもなるわけです。

しかも、糖質を摂り過ぎることは高血糖につながりますので、糖尿病というやっかいな病気にも関係してくるのです。

糖質の過剰摂取は、食後血糖値の急上昇とインスリン追加分泌を招く

インスリン=血糖を下げるものというイメージが定着しています。

確かに、唯一血糖値を下げるホルモンに間違いありません。

しかし、インスリンの役割は本来、「血液の中の糖分を内臓や筋肉に取り込ませる」ことです。

・体のほぼ全ての臓器細胞にブドウ糖をとり込ませる

・肝臓や筋肉でブドウ糖からグリコーゲンが合成されるのを促進する

・貯蔵されているグリコーゲンが分解されるのを抑制する

食べ物に含まれる糖質は、消化吸収される際に、グルコースやフルクトース、ガラクトースといった単糖にまで分解されます。

消化・分解された単糖類は、腸管から吸収され門脈を経てまず肝臓へいき、血流に乗って全身に行きわたります。

健康な体では血液の中の糖分が、インスリンの働きで内臓や筋肉に取り込まれます。

取り込まれた糖分がエネルギーとして消費されることで、血液中の血糖は常に正常に保たれるのです。

しかし、限度以上にブドウ糖の血中濃度が高まると血液が酸性に傾き過ぎになるので尿として糖を放出します。

これが糖尿病と言われるものです。

人生は腸で決まる!腸が元気で体も元気

体を守る力を高める乳酸菌メガサンA150

糖尿病になるとインスリンが糖分を内臓や筋肉に上手く取り込ませることができなくなってしまいます。

そのため、血液から糖分が減らず、高血糖の状態が続くということになってしまうのです。

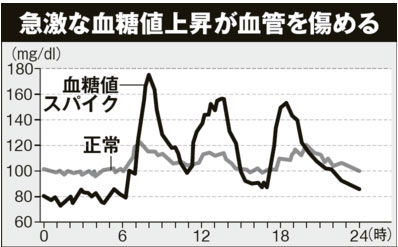

健康な人においても、この糖質の過剰摂取がもたらす食後血糖の急上昇とインスリン大量追加分泌のくり返し(血糖値スパイク)はNGです。

急激な血糖値の上昇は血管を痛めます。

高血糖の状態が続くことは、糖尿病や肥満、動脈硬化など様々な生活習慣病の根本的な要因になっていく可能性が高いことが指摘されてきてます。

実は、これらの症状も腸内環境の乱れが関係しているのです。

腸内環境と血糖値コントロールの密接な関係

高血糖の状態が続くと、体の抵抗力、すなわち免疫力が落ちるので、疲れやすくなります。

高血糖状態が続いた、腸内は善玉菌が減少し、悪玉菌が増加に傾きます。

腸内細菌の中でも特に悪玉菌は、糖分が大好物だからです。

悪玉菌が増えると、さらに腸内環境が乱れるという悪循環を生み出してしまうのです。

腸内環境と血糖コントロールを観察した研究結果は、国内外でも発表されています。

腸内環境は、血糖コントロールとも深く関わっている。

米国のイリノイ大学の研究では、血糖コントロールがずっと良好、あるいは徐々に改善する人の腸内では、腸内細菌が多くみられ、代謝や免疫といった体の機能に良い影響を与える善玉菌が多いことが判明した

順天堂大学の研究チームも、日本人の2型糖尿病患者の腸内フローラと、腸内細菌の血2流中への移行について調査している。

糖尿病患者の腸内フローラが乱れていることと、腸内細菌が腸内から血流中へ移行しやすいことが明らかになった。

記事参考:糖尿病ネットワーク

まとめ

インスリンの機能が低下すると、体内の糖が十分に体の中に取り込まれなくなり、血糖値が上昇します。

腸内環境の悪化により、腸内細菌バランスの乱れると、腸内に慢性的な炎症が起こることになります。

腸内細菌によって体内で炎症が起き、インスリンが効きにくくなる可能性があるのだそうです。

糖質の摂り過ぎが腸内環境を乱すのか、腸内環境が乱れると血糖値のコントロールが悪くなるのか?

ニワトリの卵のような話ですが、腸内環境と糖質の関係にこれからも注目していきたいと思います。

それでは、今日も腸元気で健康的な日をお過ごしくだいませ!

【関連したおススメ記事】

⇒糖尿病の人の腸内は、善玉菌と悪玉菌の腸内細菌バランスが悪い!

⇒糖尿病改善のカギ!?注目の腸管分泌ホルモン「インクレチン」

⇒炭水化物や糖分の取り過ぎはなぜ体に悪いのか?

⇒甘い飲み物の摂り過ぎは老化と疲れと悪玉菌を増やす原因!

人生は腸で決まる!腸が元気で体も元気

体を守る力を高める乳酸菌メガサンA150